Jérôme Kagan

Condé Nast

La Fabrique du Chic

Le premier ouvrage de Jérôme Kagan était consacré au peintre Eugene McCown (Séguier, 2019) qui, de New York à Paris, de Londres à Venise, en passant par la Riviera, fréquenta les salons et les ateliers des artistes les plus importants de l’entre-deux-guerres. La merveilleuse Odyssée des Années Folles, qu’il poursuit cette année avec une autre biographie, celle de Condé Nast, le fondateur de Vogue et Vanity Fair. Tout à fait dans l’air du temps pour nous avec l’exposition Shocking ! Les Mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli au MAD ou encore Chic ! au Mobilier National. C’est une petite Histoire dans la Grande que Jérôme Kagan nous raconte, en nous faisant plonger dans la vie d’un homme mais aussi dans ces années du siècle dernier où tout semblait possible, pourvu que l’on ait de l’esprit ou du talent.

Jérôme, dans cette biographie de Condé Nast, vous nous faites vraiment entrer de plain-pied dans les années folles de l’entre-deux-guerres ?

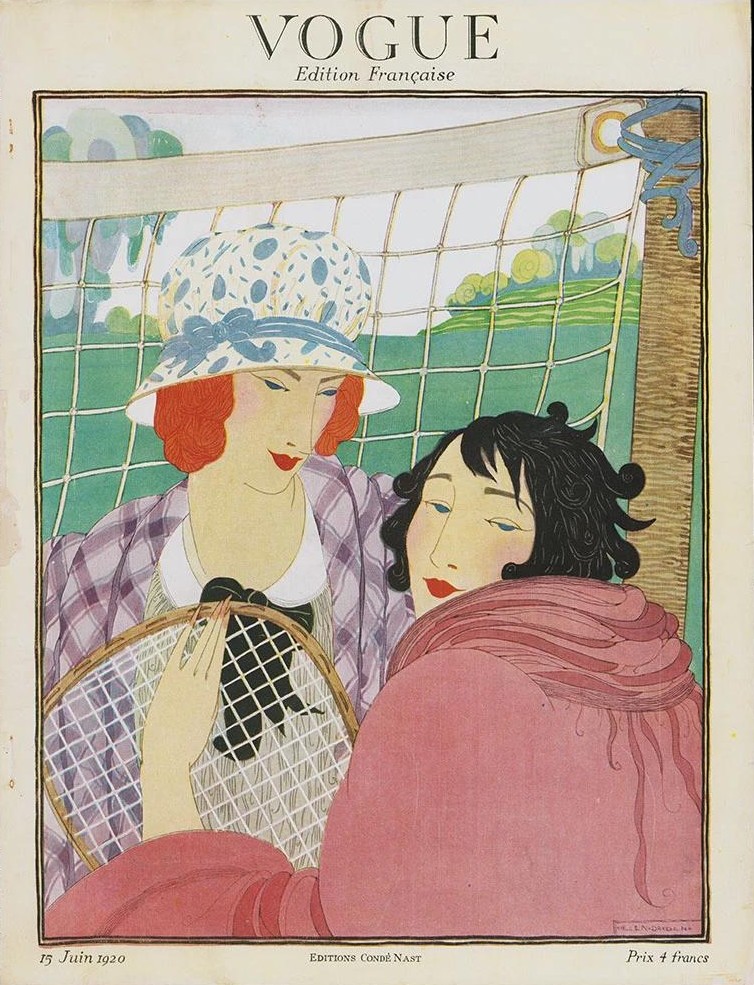

Évidemment le personnage de Condé Nast (1873-1942) me passionnait : sa réussite internationale, son mystère, ses failles… Mais j’ai souhaité mettre plus particulièrement l’accent sur la période de l’entre-deux-guerres. C’est en effet dans l’immédiat après-guerre que débute l’aventure des éditions Condé Nast à Paris. En juin 1920, Condé Nast lance la version française de la revue Vogue. Deux ans plus tard, en 1922, il s’associe à Lucien et Cosette Vogel et devient le propriétaire du Jardin des modes, une publication qui perdurera jusqu’en 1997. Revenir aux Années folles était pour moi, il est vrai, un plaisir. J’avais déjà écrit sur le sujet dans mon précédent ouvrage et j’ai tendance à penser, comme Gertrude Stein l’a décrit dans son autobiographie, que c’était l’époque où tout le monde à Paris avait 26 ans et où tout le monde était talentueux. Et puis, du point de vue social, c’est encore une époque où l’esprit et la culture tiennent lieu de sésame. Si vous étiez brillant, cultivé ou si vous aviez simplement un peu de hauteur sur le monde, vous aviez vos entrées absolument partout.

Aux États-Unis, les choses sont un peu différentes. Bien plus qu’en Europe, qui est pourtant le continent des cours et de la noblesse, il existe une hiérarchie sociale. Les Américains sont obsédés par cela. On vous demandera toujours quelles sont vos origines, ce que faisaient vos parents. Pour classer les gens, les USA inventent, en 1887, le Social Register, l’équivalent de notre Bottin mondain, qui dresse la liste des personnalités fréquentables du Nouveau Monde. La première édition compte 5 000 noms car il a bien fallu tenir compte des fortunes minutes, nées du pétrole, de l’acier, du rail… La bonne société est outrée : c’est beaucoup trop ! Cinq ans plus tard, le New York Times publie une nouvelle liste qui compte cette fois-ci 400 noms : les fameux Four Hundred, établis pour la plupart à New York ou en Nouvelle-Angleterre. Pour établir ce classement, ont été systématiquement exclus « tous ceux qui seraient mal à l’aise dans une salle de bal ou bien dont la présence pourrait mettre les autres mal à l’aise » ! C’est dans ce contexte que va naître Vogue, une revue qui va s’ériger comme un rempart contre le mauvais goût et les nouveaux riches.

Condé Nast crée Vogue en 1909 ?

J.K : On croit souvent que Nast a créé Vogue. En fait, la revue a été créée par un autre que lui, Arthur Baldwin Turnure en 1892. Il s’agit au départ d’une petite gazette mondaine réalisée de manière très artisanale. Quand Condé Nast la rachète, en 1909, Vogue ne compte que 14 000 abonnés. En quelques années, il va faire de Vogue une revue internationale destinée à élever l’élégance au rang de vertu. Il faut dire que la revue arrive à point nommé : la bonne société a besoin d’être rassurée dans ses convictions et ses choix de vie. En même temps, les nouvelles fortunes souhaitent acquérir de manière accélérée les codes de la bonne société : Vogue va leur fournir les clefs qui leur ouvriront les portes du beau monde. Condé Nast n’est pas né dans une famille des Four Hundred, ni même du Social Register. C’est un homme de chiffres bien plus que de chiffons. Mais il a le don de s’entourer des bonnes personnes. Aussi va-t-il nommer très vite une rédactrice en chef, Edna Woolman Chase, qui sera en poste de 1914 à 1952 !

Puis il rachète un autre titre de la presse américaine, Vanity Fair ?

J.K : Il repère d’abord une revue de mode très élitiste, Dress, qu’il pense être une concurrente dangereuse pour Vogue et la rachète dès que ses moyens lui permettent. Ensuite il tombe sous le charme du titre d’une autre revue, Vanity Fair, qui sous couvert de rendre compte de l’actualité de Broadway publie des photos de comédiennes dans des tenues légères. Naturellement, Nast, ne conserve que le titre de la revue, dont il va d’ailleurs faire brûler les archives. Il a enfin l’idée d’associer les deux titres dont il vient de faire l’acquisition. C’est ainsi que Dress and Vanity Fair naît en 1913. Mais le concept éditorial est mal établi et la publication ressemble trop à Vogue. Pour dénouer la situation, Condé Nast sollicite le concours de son ami Frank Crowninshield, un esthète américain élevé en Europe. Crowninshield accepte de relever le défi à condition que Nast débarrasse la revue de tout ce qui a trait à la mode. Le magazine Vanity Fair voit ainsi le jour sous sa direction en 1914. Il s’agit d’une revue de société, dédiée aux élites, comme Vogue, qui se propose de faire le tour, sur le mode de l’humour, de tous les sujets dont en parle dans les dîners mondains : politique, actualité artistique, élégance …

Crowninshield y publie les poèmes, les nouvelles et les articles de certains des jeunes écrivains les plus passionnants des années vingt : Alexander Woollcott, Aldous Huxley, Edmund Wilson, Gertrude Stein, T. S. Eliot, Djuna Barnes, Dorothy Parker, F. Scott Fitzgerald et Thomas Wolfe On peut aussi y trouver les premières reproductions d’œuvres d’artistes comme Picasso ou Matisse. La revue porte vraiment la marque de Crowninshield, ce rédacteur en chef singulier, né et éduqué en Europe, dont le père fut durant deux ans le directeur de l’Académie américaine de Rome. Dans les années trente, malheureusement, l’équipe éditoriale ne comprend pas qu’elle assiste à un tournant politique et que, avec la montée des fascismes, la situation internationale devient de plus en plus préoccupante. Beaucoup d’Américains ont de la famille en Europe et s’inquiètent de ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique. Le ton de Vanity Fair et son parti pris de rire de tout ne conviennent plus à cette nouvelle décennie. Le magazine souffre également de la chute drastique des revenus publicitaires pendant la Grande Dépression, aussi Condé Nast est-il obligé d’annoncer la mise en sommeil de la revue en février 1936.

Certains confèrent à Crowninshield la paternité de la Café society, d’autres préfèrent la donner à Nast ?

J.K : Ce qu’on sait c’est que, vers 1922, pour célébrer ses succès, Condé Nast organise à New York une fête à laquelle il souhaite réunir tous ses amis : aussi bien Mrs. Vanderbilt que le jeune compositeur George Gershwin, ce qui est tout bonnement impensable à l’époque. Lui choisit de le faire quand même et, à la surprise générale, sa soirée est une vraie réussite ! C’est le début d’une époque de fêtes où tous les cercles se croisent, grâce aux fameuses listes préparatoires dressées par Nast pour chaque soirée et qu’on a découvertes par la suite : les gens du monde d’abord, puis les artistes (couturiers, peintres, dessinateurs, photographes…) et enfin les vedettes (acteurs de cinéma, de théâtre, danseurs, chanteurs, mannequins). Condé Nast est le premier aux États-Unis à mélanger ces gens pour créer une émulation sans pareille.

C’est une période de fêtes extraordinaires ?

J.K : À partir de 1925 et de son emménagement dans son penthouse de Park Avenue, Condé Nast organise tous les quinze jours des fêtes somptueuses où le champagne coule à flots (nous sommes en pleine Prohibition). Tout ça, nous le savons car, avec sa passion des chiffres, Nast consignait tout : les listes de ses invités, le nombre de bouteilles bues, le nombre de kilos de caviar consommé, les fleurs achetées, les serveurs embauchés… En fait, pour Nast, ces réceptions sont de vraies tortures : il est extrêmement mal à l’aise en société. Mais il est convaincu que, en tant que patron d’un groupe de presse qui a fait de l’élégance son cœur de métier, il doit donner au monde l’image d’un mondain. Il est vrai que les Années folles sont marquées par un déchaînement de fêtes plus mémorables les unes que les autres. En France, le comte Étienne de Beaumont, la vicomtesse de Noailles ou encore les Pecci-Blunt donnent l’exemple.

Pour revenir à Vogue, le lectorat est d’abord new-yorkais mais le foyer créatif est lui encore à Paris ?

J.K : New York au début du XXe siècle n’a d’yeux que pour Paris. L’esprit est à Paris. L’élégance est parisienne. À l’époque la mode se crée là, autour de la place Vendôme et la rue de la Paix. L’équipe de Vogue a d’ailleurs eu très peur au début de la Première Guerre mondiale car les liaisons étaient coupées entre les deux continents et il était inconcevable de parler mode sans savoir ce qui se faisait en France. À Paris les couturiers hommes étaient mobilisés et fermaient leur boutique les uns après les autres. Les couturières, comme Chanel ou Vionnet, étaient privées de petites mains, réquisitionnées pour faire tourner les usines en l’absence des hommes. Bref, il a fallu du temps pour que la mode continue envers et contre tout. En attendant, Edna Woolman Chase, la rédactrice en chef de Vogue, a dû se tourner vers les couturiers new-yorkais pour organiser de toute urgence un défilé et créer ainsi une actualité. Mais les membres de la Society n’étaient pas du tout intéressés par la mode américaine. Les femmes du monde comme Mrs. Stuyvesant-Fish ou Mrs. Astor ont assisté à ce défilé américain uniquement parce qu’Edna Chase avait eu l’idée de génie de faire reverser le produit des ventes à une organisation caritative qui venait en aide aux veuves et aux orphelins de guerre en France. Bien heureusement, un an plus tard, malgré les privations, les femmes ont pris les commandes de l’économie de la mode, et les collections ont pu réapparaître. Chez Vogue on a pu enfin souffler.

D’emblée la revue invente et instaure un style ?

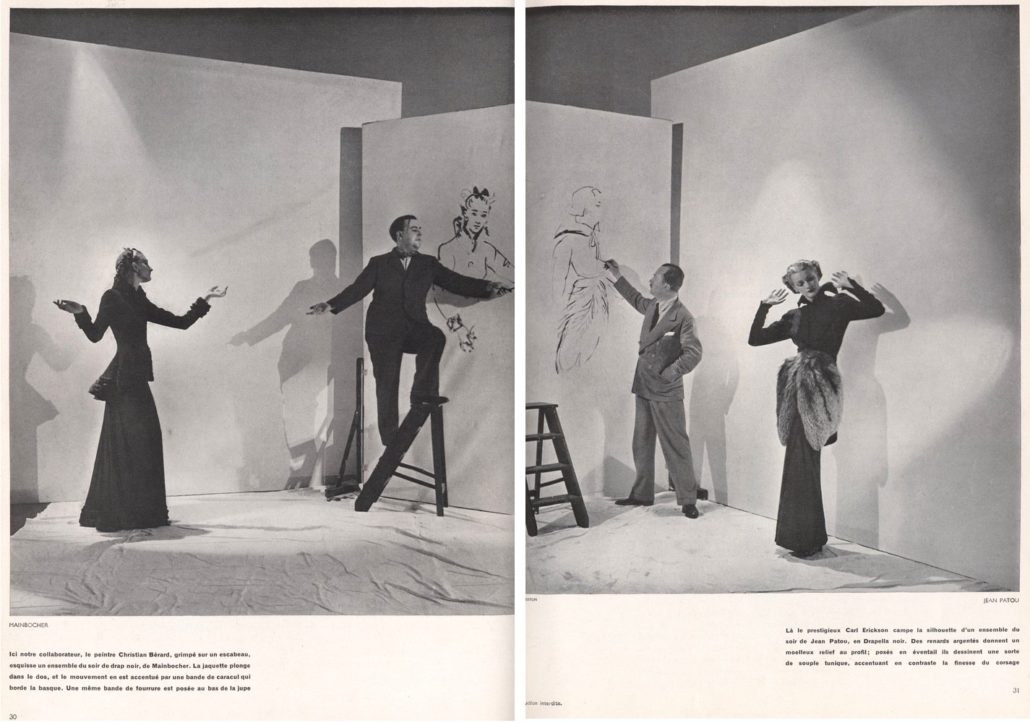

J.K : Que ce soit dans les pages dédiées aux mondanités, celles réservées aux arts graphiques, aux arts décoratifs ou à la mode, Vogue agite un petit vivier de talents, souvent peu ou pas encore connus, dont la réputation s’impose avec le temps. « Il faut courir plus vite que la beauté » disait Cocteau. Sans doute Condé Nast et ses équipes l’ont-ils compris très tôt, puisqu’ils donnaient à voir, à lire, à comprendre les meilleurs artistes du siècle quelle que fût leur audace, parfois indigeste pour le plus grand nombre. Les pages de Vogue sont aux avant-postes de tout ce qui se fait de beau et de raffiné. Vogue a parlé très tôt du talent de Schiaparelli, de Jean-Michel Frank ou de Mallet-Stevens. La réussite des revues du groupe repose sur la recherche de l’excellence dans tous les domaines de la création. Pour cela, Nast et son équipe sollicitent les plus grands couturiers, les meilleurs illustrateurs comme Georges Lepape, Brissaud, René Bouët Willaumez, Christian Bérard, les meilleurs photographes : le baron de Meyer, Edward Steichen, Man Ray, Cecil Beaton, Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, André Durst, Roger Schall… Les plumes les plus innovantes, les plus exigeantes, connues ou pas comme Colette, Giono, la princesse Bibesco ou Anna de Noailles écrivent dans Vogue.

Et chacun s’inspire librement du travail des autres ou collabore avec eux, ce qui est tout à fait nouveau ?

J.K : Vogue et Vanity Fair sont des précurseurs dans ce dialogue ininterrompu entre les arts, qui est sans doute une des particularités de l’entre-deux-guerres. La mode s’inspire de la peinture : Schiaparelli collabore avec Dali, Marie Laurencin crée les décors et les costumes du ballet Les Biches, Gabrielle Chanel conçoit les costumes du ballet Le Train bleu sur un livret de Jean Cocteau … Les photos de mode réalisées par Vogue s’inspirent elles-mêmes de l’esthétique des avant-gardes. Condé Nast confie par exemple à Christian Bérard le soin de croquer les dernières créations des couturiers parisiens. Les photos de mode réalisées par Hoyningen-Huene prennent pour décor des meubles de Jean-Michel Frank. Le photographe André Durst porte la marque de l’esthétique surréaliste du moment et met en scène des mannequins de cire inspirés par l’œuvre de Dali. J’ai trouvé également des textes publiés dans Vogue qui évoquent le talent de Jules Leleu et Jean Pascaud, des ensembliers qui sont présents dans l’exposition Chic ! au Mobilier national.

Le rôle des mécènes est aussi très important à ce moment-là, ce sont de grands esthètes ?

J.K : Étienne de Beaumont et sa femme ou les Pecci-Blunt ont, à l’instar des Noailles (on disait “les Charles” à l’époque), joué un rôle majeur auprès des artistes de leur temps en tant que mécènes. Ils avaient réellement le goût du risque : les Noailles par exemple, mettaient leur fortune et leurs réseaux au service de l’art sous toutes ses formes… Lorsqu’ils ont souhaité faire construire leur villa d’Hyères, au milieu des années vingt, ils n’ont pas hésité à en confier la réalisation à un architecte encore inconnu, Robert Mallet-Stevens. C’était la première construction de style moderne réalisée en France.

On pense que Condé Nast a inspiré à Francis Scott Fitzgerald le personnage de Gatsby ?

J.K : Quand Fitzgerald publie The great Gatsby en 1925, Condé Nast est l’un des exemples les plus spectaculaires de la réussite américaine : né dans le Missouri, il a grimpé l’échelle sociale comme Gatsby, a fait fortune très tôt, il vit entre New York et les Hamptons, il a le goût des Rolls, il donne des fêtes spectaculaires auxquelles il assiste en retrait, et comme le héros de Fitzgerald, il a le goût des femmes européennes…

J’aime d’ailleurs beaucoup le personnage de Clarisse Coudert, sa première femme, qui a beaucoup aidé son mari. Elle était effrontée, enthousiaste, volubile : en un mot, tout ce qu’il n’était pas. Comme elle venait d’une famille de la High Society, Condé Nast lui doit d’être entré dans les cercles les plus fermés de New York et dans le fameux Social Register ! Elle lui fait rencontrer quelques talents aussi, notamment le photographe Edward Steichen qu’elle a rencontré lors d’un séjour prolongé en France. Furieusement indépendante, elle était partie vivre à Paris quelque temps après la naissance de leur second enfant pour devenir cantatrice ! Le couple finira par divorcer après la rencontre de Clarisse avec un pur produit de la High Society, au contraire de Condé Nast qui, lui, avait dû faire fortune pour s’imposer. Mais Clarisse lui laisse une leçon de vie formidable sur la nouvelle condition féminine.

C’est une période majeure pour l’émancipation des femmes, comme on a pu le voir avec les femmes artistes dans l’exposition Pionnières cette année au musée du Luxembourg ?

J.K : Tout à fait. J’avais d’ailleurs très envie, en écrivant ce livre, de mieux connaître l’impact des revues comme Vogue sur le lectorat féminin. Les femmes ont connu, avec la Première Guerre, une certaine indépendance financière. Le fait que l’on crée des revues coûteuses qui leur étaient dédiées était une chose révolutionnaire, comme une bulle d’oxygène qui leur offrait une certaine vision du beau, de la sophistication. En 1914, dans l’éditorial inaugural de Vanity Fair, Frank Crowninshield écrit que « Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, une revue va s’adresser aux femmes et à leur intellect ». De même, Condé Nast est l’un des premiers patrons à faire confiance aux femmes. En parlant des femmes, en faisant écrire les femmes, il leur donne une voix et les revues du groupe nous permettent d’avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemblait le mode de pensée des femmes de l’époque. C’est un matériau passionnant.

Homme de l’entre-deux-guerres, Condé Nast s’éteint le 19 septembre 1942, en même temps que sombre le monde qui l’avait consacré, ruiné par la crise de 1929 dont il a en vain tenté de se relever ?

J.K : Condé Nast perd tout avec la crise de 1929. Vanity Fair est sacrifié en 1936. Condé Nast a fait bonne figure jusqu’à la fin, mais il s’est littéralement tué à essayer de sauver son empire et à faire en sorte que Vogue reste la revue exigeante qu’elle a toujours été. En ces temps de guerre, il a également à nouveau très peur de ne plus avoir accès à la mode parisienne, il fonde donc Glamour of Hollywood, qui deviendra Glamour et, en faisant cela, il est vraiment clairvoyant car c’est un moment où la mode et le chic se font aussi à Hollywood. Le magazine rencontre un succès immédiat, c’est un modèle qui s’impose mais qui désole un peu Condé Nast et Frank Crowninshield quant à son positionnement et son contenu. Les interviews et les vies des vedettes d’Hollywood ne représentent pas, pour eux, des sujets très intéressants. Malgré tous ses efforts, Condé Nast ne laisse à ses héritiers que des dettes. Ironie du sort, son groupe, dès 1945, fera à nouveau des profits incroyables …

Une autre génération de la Café Society apparaît dans les années cinquante ?

J.K : Cette génération est beaucoup moins libre et extravagante que la précédente. Le snobisme commence à prendre le pas sur l’exigence, la société de consommation est en marche. Dans les années cinquante, il y a des personnages intéressants mais je pense qu’ils doivent vraiment beaucoup à leurs aînés. Pour moi, il y a d’ailleurs un vrai tournant en 1951 avec le Bal du siècle donné par Charles de Besteigui à Venise. Cette fête, donnée au Palazzo Labia, représente sans doute le crépuscule de cette Café society. Paul Morand, qui y assistait, raconte d’ailleurs que « Ce genre de fête n’existera plus jamais » et il a raison : nous sommes dans l’un des plus beaux palazzo de Venise, les invités sont venus des quatre coins du monde, on n’a rien à y vendre, rien à y gagner, juste l’envie de s’amuser. Aujourd’hui un évènement comme celui-ci serait sponsorisé par une marque ou s’inscrirait dans une démarche marketing. Le seul moment où l’on a pu retrouver cet esprit libre et indépendant c’est peut-être, beaucoup plus tard, avec les Années Palace : connu ou pas, si vous aviez du style ou du bagou vous pouviez entrer et participer à des fêtes incroyables, tout le monde se mélangeait, mais ça n’a malheureusement pas duré très longtemps.

Y a-t-il aujourd’hui des héritiers à cette élite qui portait si haut le goût de l’élégance ?

J.K : Karl Lagerfeld faisait partie de ces gens-là : polyglotte, il parlait et lisait dans quatre langues, extrêmement cultivé, collectionneur, maniant l’humour comme personne, c’était vraiment un personnage. Il avait aussi une forme de pudeur qui était une vraie noblesse. Oui, il était pour moi l’héritier de cette génération de précurseurs.